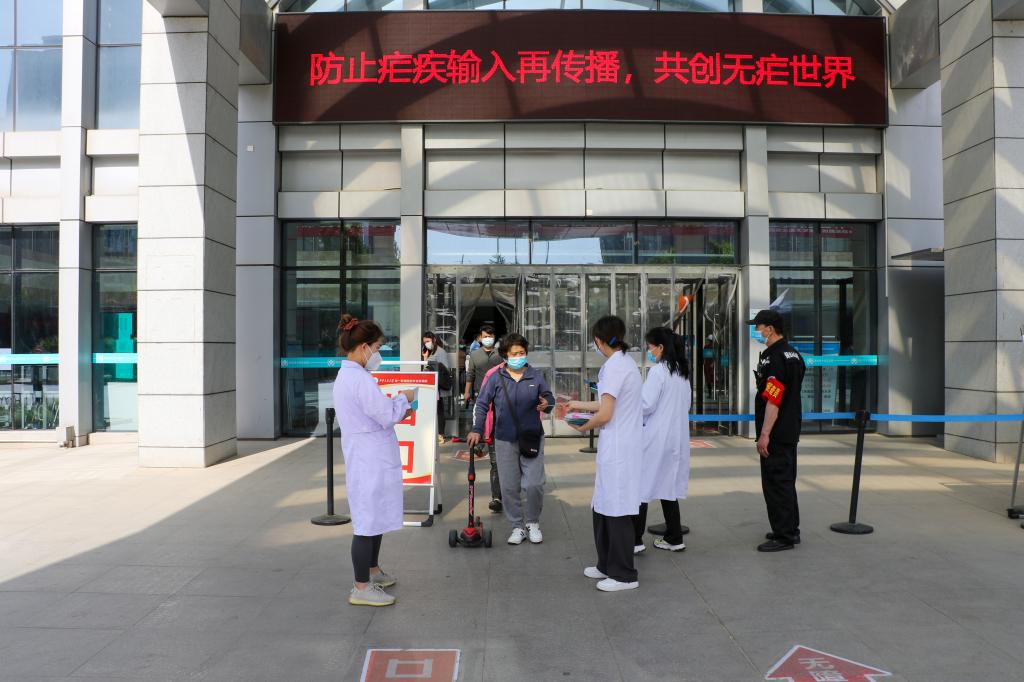

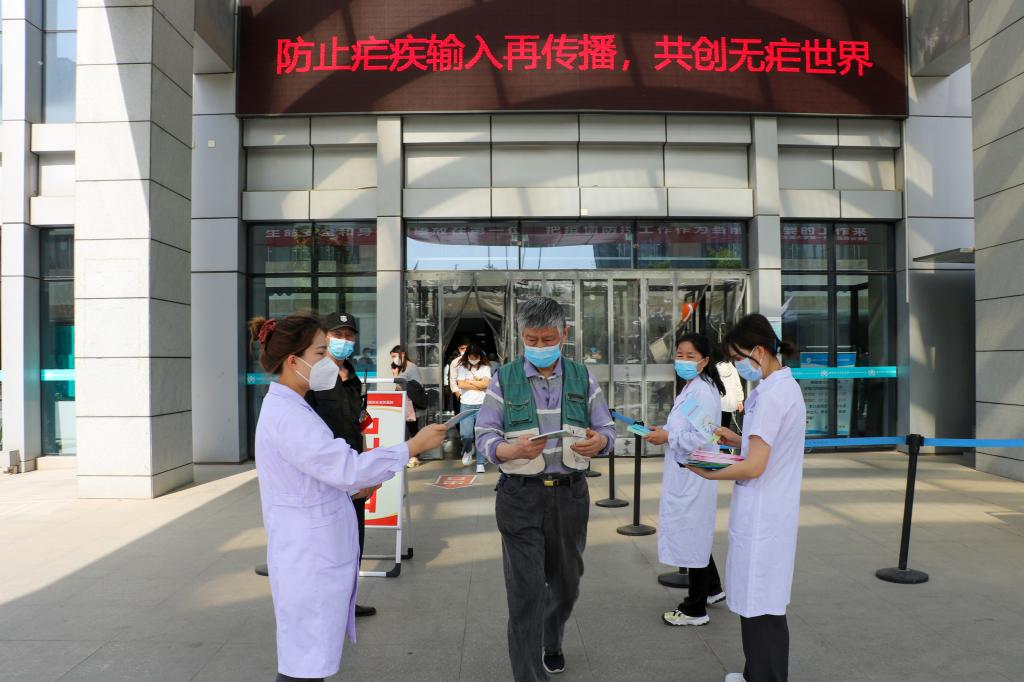

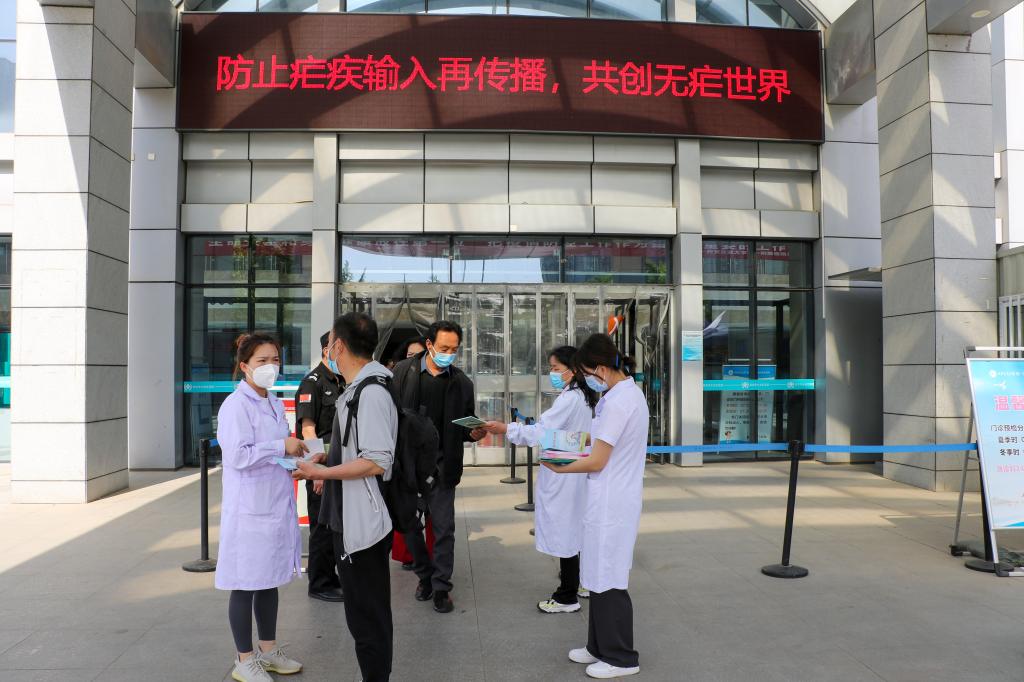

2022年4月26日是第15个“全国疟疾日”,宣传教育活动主题为“防止疟疾输入再传播,共创无疟世界”。

定义

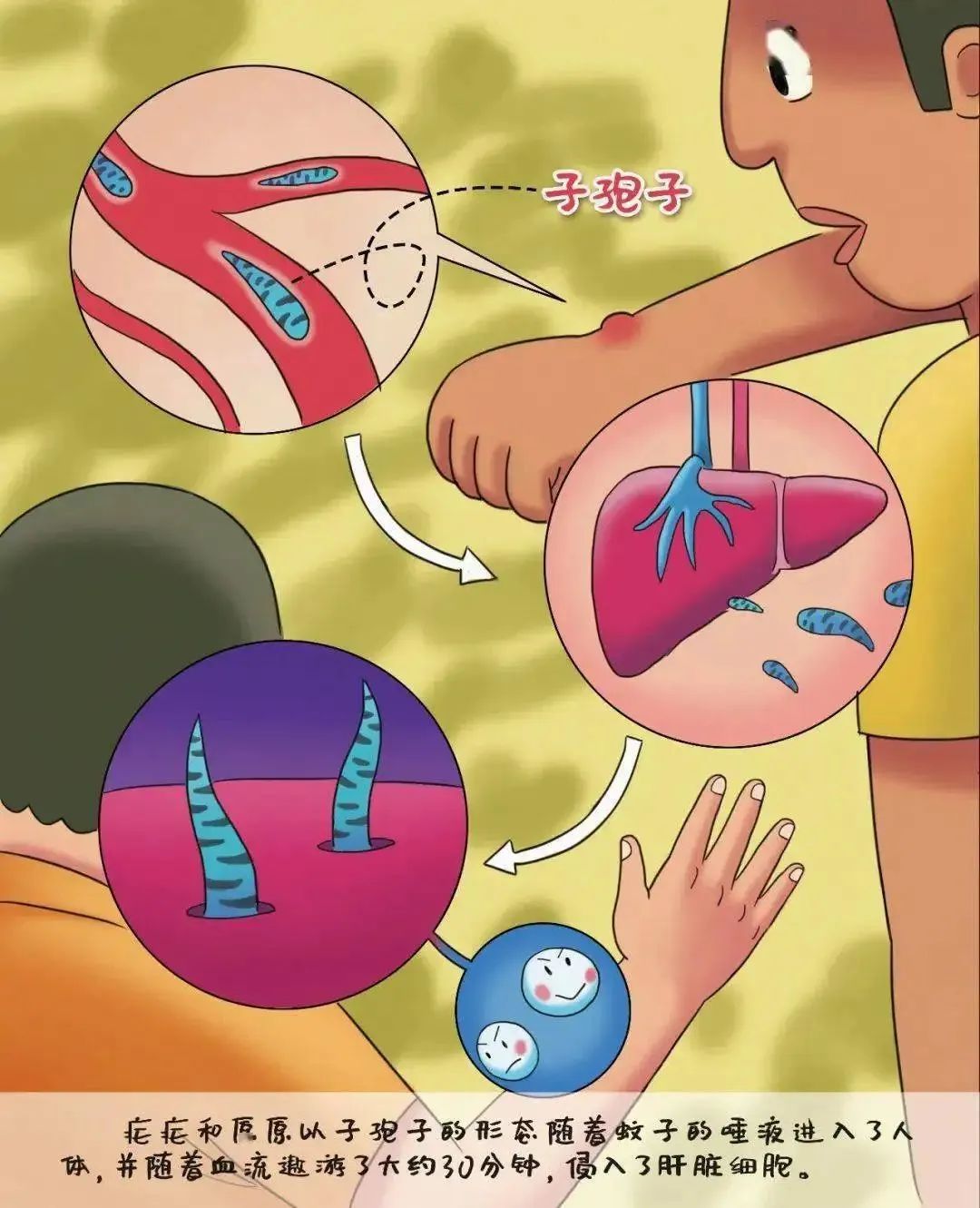

疟疾又名打摆子,是由疟原虫经按蚊叮咬传播的传染病。临床上以周期性定时发作的寒战、高热、出汗退热,以及贫血和脾大为特点。因原虫株、感染程度、免疫状况和机体反应性等差异,临床症状和发作规律表现不一。

流行病学

传染源:患 者、带疟原虫者

传播途径:经蚊传播、输血传播、母婴传播

易感人群:普遍易感

流行特征:

地区性:主要热带和亚热带

季节性:夏秋季多见

分类及临床表现

1、间日疟:常有头痛、乏力、肢体疼痛、怕冷、厌食、恶心等。初次发作时,可有数日不规则的发热,随后呈典型的间歇发作。发作周期为48小时。典型发作可分为三期:寒颤期、高热期、大汗期。发作2-3次后,脾脏可出现轻度肿大,质软,有轻度疼痛。反复频繁发作后,脾脏肿大明显,质硬、压痛较重。

2、恶性疟:起病急缓不一。多数患者仅有畏寒感,但无寒颤,发热时体温渐升。可表现为驰张热。发热时可伴有剧烈头痛,全身酸痛,极度衰竭。重者有黄疸和肝功能异常。偶有口唇疱疹、四肢麻木等。

3、三日疟:典型发作与前驱期的症状与间日疟相似,但起病较缓。不过在起病初期有严格的72小时一次的周期性发作过程。

4、卵形疟:也与间日疟相似,但症状轻,寒颤不明显,一般发作不超过6次,易于自愈。

预后情况

疟疾患者病后无严重并发症的一般预后良好,经治疗后多数会很快痊愈。

再燃;经治疗后临床症状受到控制,但血中仍有疟原虫残存,当抵抗力下降时,疟原虫裂体增殖临床症状出现。

复发

疟疾发作数次后,由于机体产生的免疫力或彻底治疗而停发作,血中原虫也被彻底消灭,但迟发型子孢子经过一段休眠期的原虫增殖后再入血液并侵入红细胞,引起发作。

控制与预防

传播媒介防制是控制疟疾的重要手段之一。防蚊叮咬是最佳的预防方法:在夏季,市民应在房间安装纱窗和纱门,悬挂蚊帐,避免蚊子叮咬:日落之后,若到户外去活动,应尽量穿长袖衫,脸、手、脚等裸露部位应适当涂擦驱蚊油或驱蚊剂。

平时多吃些维生素B1也有利于防止蚊虫叮咬。

灭蚊

结合农田水利建设,农业生产和爱国卫生运动,进行环境改造与治理。消灭蚊虫滋生环境,居住区周围保持干净整洁、疏通积水,在下水道经常喷杀虫药等消灭疟疾的传播媒介。