11月25日,介入血管科接诊了一位特殊的患者,主要症状为频发晕厥,极度呼吸困难,他患有肺恶性肿瘤病史11年,2年前出现声音嘶哑,半年前出现右肺动脉闭塞;1个月来患者出现严重的呼吸困难,不能平卧、更不敢活动,且频发晕厥,每日4-5次,患者痛不欲生。

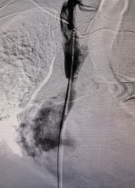

上腔静脉狭窄

肺动脉狭窄

对患者来说,不做手术,频发的晕厥与呼吸困难使他的生活质量极低;做手术,还有可能改善生存质量。患者自身病情危重、寻找一款合适的支架、术中支架的定位、麻醉困难、术后感染等都是横在面前的拦路虎,虽然手术风险很高,但仍然是必须的选择。面对患者及家属迫切的治疗意愿,在综合评估后,由介入血管科、麻醉手术部、超声医学科、心血管内科、重症医学科、影像中心等多科室组成的手术团队勇于担当、迎难而上。

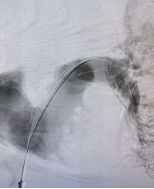

入院后检查,患者电解质紊乱、贫血、低蛋白血症,通过精心的治疗于护理,尽可能的改善患者身体各项指标,降低手术风险。疾病面前退无可退,多学科协作全力保障,详细论证了手术可行性,以及术中可能出现的紧急情况。2021年12月1日多学科组成的手术团队为患者实施了手术。手术团队无缝衔接,术中的每一个动作都要做到谨小慎微,不得不大胆、迅速、沉稳。考虑到术中球囊扩张与支架置入临时阻断肺动脉血流,每次操作都必须做到时间越短越好,既要精准定位,又要快速恢复血流,将时间控制在10秒之内,若时间过长,肺动脉血流阻断,即可致重要器官缺血、缺氧、术后呈植物状态或术中死亡;术中对球囊的选择,压力的控制要求很苛刻,否则造成肿瘤破裂出血、心脏、大血管破裂、心包填塞、心律失常等严重并发症;术后肺动脉血流迅速恢复导致肺再灌注损伤,肺水肿、肺出血等;上腔静脉狭窄开放,回心血量增加致心力衰竭;纵膈内有肿瘤组织占位同时行双支架置入,双重占位效应致使气道压迫塌陷,呼吸道梗阻;喉返神经损伤加重,导致呛咳、呼吸道梗阻、吞咽困难等,均为致命的并发症。经各学科紧张有序配合,历时2小时,顺利、安全的完成了手术。

术中、术后的各种风险、并发症无异于是对整个手术团队、护理团队每个成员的一次极限挑战。

麻醉手术部主任卢斌:“麻醉后血压的管理,患者贫血、肺动脉血流阻断等低氧血症,甚则就是一个体位的改变都会导致患者死亡;因此术中选用喉罩全身麻醉,避免气管插管刺激,采用静吸复合维持,增加麻醉深度的可控性,建立有创动脉监测,以便实时监测血流动力学,建立中心静脉通道及监测中心静脉压,方便液体管理和急救,因手术需求术中需间断停止通气,采用高流量纯氧预充方式增加患者氧储备;术前进行急救药品及除颤仪等准备及周密的计划”。

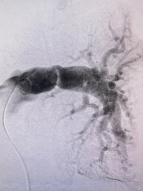

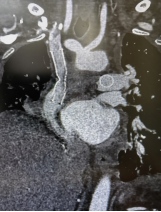

术中造影

支架置入

上腔静脉狭窄

超声医学科主任张阳:“为达到术中支架释放快速、精准定位,避免因支架对肺动脉瓣膜的影响,在支架释放过程中,虽然仅有几秒钟,我们在支架释放前就进行了支架的定位、追踪;在整个过程中超声医生在X射线的照射下,监视支架释放,确保支架释放的位置准确无误”。

介入手术室护士长罗娜:“护理团队及技师;在术前对设备运行检查、各类材料、急救器械、药品做了充分的准备,术中更是全程协作”。

术中:支架释放后患者氧饱和度即达到100%,麻醉刚清醒,正当大家刚松了一口气时,患者氧饱和度再次下降;结膜水肿、肺部听诊可闻及湿罗音,考虑为肺再灌注损伤,右心功能不全。立即再次行气管插管,呼吸机转运至ICU,经过ICU医护团队的精心治疗,患者于48小时后病情稳定转回介入血管科治疗。

回到病房后为预防肺部感染、泌尿系感染、下肢静脉血栓形成、褥疮形成等,介入血管科护士长李蝉介绍:“我们护理姐妹们给予患者定期对皮肤进行检查、翻身;排痰;下肢气压治疗;导尿管护理、深静脉置管护理等措施”。尽可能减少并发症的发生。

术后第三天患者脱离氧气,可下床活动,胸闷气短症状得到明显改善,尚未发生晕厥;行肺动脉CTA示:左肺动脉、上腔静脉支架位置良好,血流通畅。

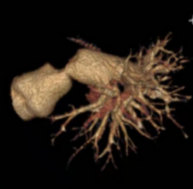

术后复查CTA,肺动脉及上腔静脉支架膨胀良好,血流通畅

目前,肺动脉支架置入联合上腔静脉支架置入术治疗恶性肿瘤所致的肺动脉狭窄与上腔静脉狭窄尚无相关文献报道。该手术的顺利实施是介入医学在该领域一次有益的探索,是医院多学科协作精神的体现、完成重大手术的一次检验。也展现了我院介入治疗在急、危、重症患者救治方面的担当精神。恶性肿瘤致肺动脉狭窄、上腔静脉狭窄的介入手术,在多学科团结协作下其安全将得到更有利的保障。