随着超声诊断仪器频率越来越高,越来越多的乳腺导管内乳头状瘤被检出。女性乳腺有15~20个乳腺导管,开口于乳头。乳腺导管内乳头状瘤是指发生在导管上皮的良性肿瘤,其发病率仅次于乳腺纤维腺瘤和乳腺癌。根据2003年世界卫生组织(WHO)乳腺肿瘤分类,将导管内乳头状瘤分为中央型和外周型。中央型乳头状瘤多发生在乳管壶腹以下大约1.5cm的1、2级乳管(壶腹是指乳管接近乳头膨大成囊状的部位),又称大导管内乳头状瘤,位于乳腺中央区乳晕下方,一般认为其不增加乳腺癌的风险。外周型乳头状瘤是指终末导管-小叶系统发生的多发性导管内乳头状瘤,曾使用过“乳头状瘤病”的名称,位于乳腺的周围象限,一般认为是癌前期病变,癌变率为5%~12%。乳腺导管内乳头状瘤多见于产后妇女,以40~50岁者居多,是临床上常见的乳腺良性肿瘤。

乳腺导管内乳头状瘤最有效的治疗方法为手术切除。临床体检能触及肿块者,手术切除病变导管送检即可,待病理回报。对临床体检摸不到肿块的患者术前必须对病灶定位,传统的体表标记法常因术中皮下注射利多卡因导致组织移位而影响定位准确性,而超声引导可以将定位导丝插入肿物内部,导丝带有倒钩,可保证定位准确、不会移位。有助于临床医师在术中准确、快速的找到病灶进行切除。

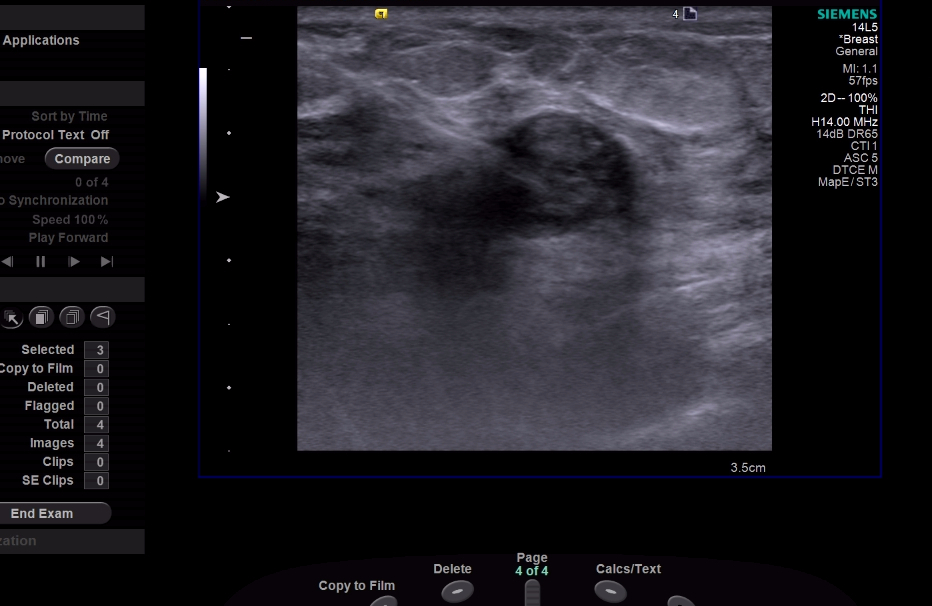

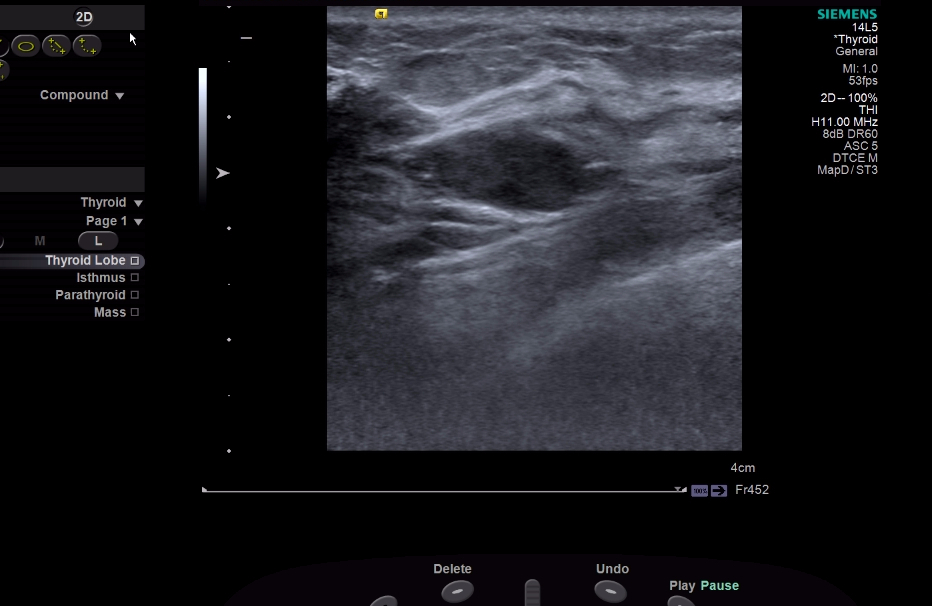

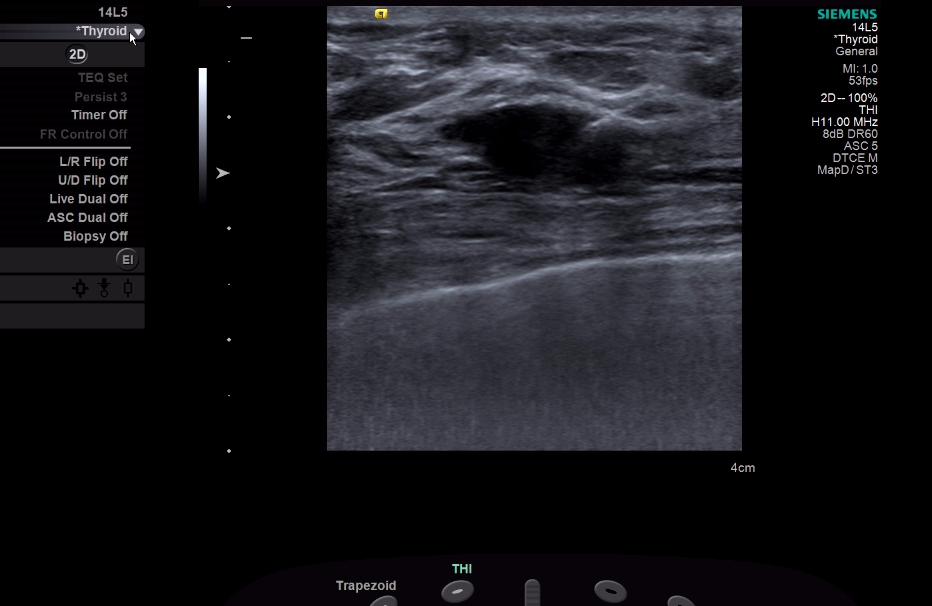

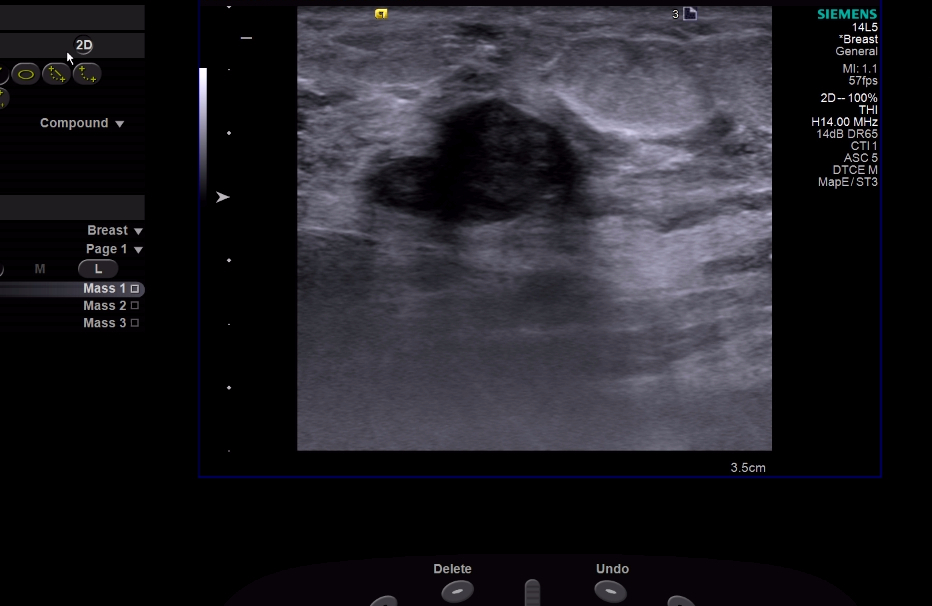

西安交大一附院长安区医院超声科已为多例患者实施超声引导下导丝定位标记,均为无法触诊的小结节。其过程为要求患者做好手术卧位姿势,通过乳腺高频探头找到乳腺肿物的准确位置,对肿物内部及周边的血流情况进行分析,尽量避免接触较大的血管,然后确定体表穿刺点的位置,并对体表穿刺点及周围皮肤进行消毒,注射利多卡因,然后在超声动态引导下进针,直达肿物内部,推入导丝,将定位针鞘退出,将倒钩固定在肿物内部,对手术切口进行针对性设计,做好标记。使用无菌料将皮肤外的导丝固定于皮肤上,并剪断多余导丝,随即由临床医师进行手术,这样就可以把肿瘤精准切除掉。

超声引导下导丝定位不光可用于导管内乳头状瘤的定位,对于其他触诊阴性的小结节均可行定位。其临床操作较简单,切除的准确率较高,临床手术过程中可快速找到肿瘤,手术的时间短于常规手术,同时降低了患者术中出血的损伤,可称为理想的乳腺肿物定位方法。